ブログ

2012年07月18日

えりもにもあるエンルム...ジオ塾えりもバスツアー②

昨日の続きで、えりもバスツアーの後半をお話します。さて、昨日のなぞなぞの場所はどこでしょうか?バスも近くまでは行けるものの、最後の200mはなにやらアポイ登山?

|

傘を差しつつ進むこと数分で、突然目の前に湖が…。

|

そう、これは日高管内唯一の自然湖の「豊似湖」です。上空から見るとちょうどハートの形をしていることから、石屋製菓の「白い恋人」の宣伝にも使われました。昔は、ハートというよりも、その形状から「馬蹄湖」とも言われていました。この湖は、周辺から流れ込む川水が、「猿留せん断帯」と呼ばれる南北に走る断層によってせき止められた「せき止め湖」ではないかとのこと。雨量によってかなり水位が変わるそうで、多雨のときは写真のガレ場も水に浸かるそうです。

|

あいにくの雨でしたが、風がなく湖面には深緑がきれいに写っていました。シマリスが近寄ってきたり、お弁当を広げていると、「ピチッ、ピチッ。」というエゾナキウサギの声が聞こえるなど、楽しいランチタイムでしたヨ。

|

さて、海岸線に戻り次に向かったのは、かつては襟裳砂漠と言われた「百人浜」。その展望台近くに建つ石塔です。

|

「一石一字塔」。これは、1806年に建てられた石碑で、百人浜の由来となる南部藩御用船の遭難者百有余名の冥福を祈ったもので、碑文は等澍院初代住職の秀暁が題したものです。建立時には、石塔の下に法華経の経文を一石に一字ずつ記して埋めたとされていますが、2度の移設によりその石がどこに埋まっているかは今も謎のままです。なお、百人浜の由来には諸説あり、シャクシャインの乱の際のアイヌ惨殺や金堀罪人の処刑説などがあり定かではありません。

|

そして、最終ポイントは襟裳岬の先端。一般の観光客は上の展望台どまりですが、ワレワレはマニアックにその下までやってきて露頭観察です。

|

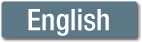

襟裳岬は日高山脈が太平洋に落ち込む場所と思っている方も多いと思いますが、実は違います。えりも市街と庶野、襟裳岬を結ぶ逆三角形は、「日高累層群」と呼ばれる堆積岩が主で、変成岩帯である日高山脈の南端は東は黄金道路、西はアポイ岳周辺なんですよ。

岬先端は、「歌露礫岩」と呼ばれる非常に特異な礫岩で、含まれる礫が引き伸ばされているのが特徴です。

|

風も強くなり、露頭から後ろを振り返ると、遠く岩陰にアザラシも見えるということで、そそくさと上の「風の館」に移動。

|

この日は3連休の最終日。雨とはいえさすが襟裳岬、それなりの車が停まっていました。

|

かんらん岩で装飾された入口を通って館内へ。ところで、このかんらん岩、幌満のものではなく日高町産のものらしく、ちょっと残念。

|

アザラシ専門家の石川さんの話では、襟裳岬のゼニガタアザラシの生息数はおよそ600頭。漁業被害も顕著となってきて、今年は初めて環境省による補殺も行われるとのこと。自然と暮らしとの共生はなかなか難しい問題です。

通常半日のジオ塾を一日に拡大して行った今回。様似やアポイ岳を知るうえでも、貴重な機会となった巡検プチ旅行でした。(タク)

2012年07月17日

日高・十勝の国境へ...ジオ塾えりもバスツアー①

昨日、あいにくの小雨模様でしたが、えりもを楽しむジオ塾バスツアーを行いました。なぜ、「えりも」かと言うと、日高山脈の一部であるアポイ岳を知るうえでも、様似~広尾間の日高山脈の露頭は重要。じゃあ、えりものジオとエコと歴史を楽しもうというわけで、お弁当持参で一日楽しんできたのです。

|

講師は、いつもの島田先生(静内小学校)。でも、えりもにおじゃまするということで、同町学芸員の中岡さん(写真)と風の館の石川さんにも現地ガイドをお願いしました。

まず向かったのは、黄金道路(えりも~広尾)のビタタヌンケ。東側の北米プレートが西側のユーラシアプレートにぶつかりめくれ上がったのが日高山脈で、その際、最も深いところから現れたのが西側のアポイ岳。それとは逆の地殻の浅いところにあった岩石をまず見ようというワケ。

|

ここでは、白い花こう岩と黒いホルンフェルスの接触面が見られるハズだったのですが、その露頭がある場所は大規模な災害防止工事中で見ることが叶わず、隣のホルンフェルスの露頭前で島田先生の解説を聞くことに…。

|

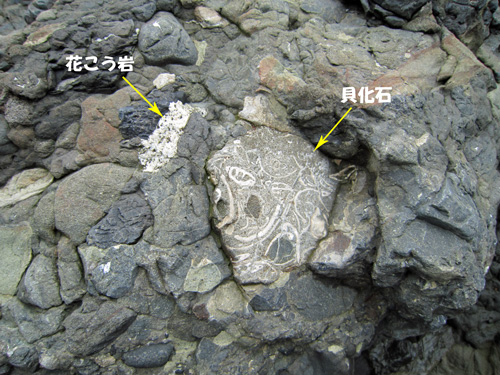

ここは、えりも町目黒から少し広尾側に向かったところで、まさに日高と十勝の国境(くにざかい)。目黒の人々は昔からここを国境(こっきょう)と呼んでいたそうです。露頭のそばには、こんな立派な花こう岩の石碑が…。実はここ、ビタタヌンケから広尾町のルベシベツまでの山道は、近藤重蔵が拓いた由緒ある道。

|

1798年、重蔵は、択捉島にあの有名な「大日本恵登呂府」の標柱を建てた帰途、ここに立ち寄り、交通路を確保するための山道開削を決断実行します。蝦夷地が幕府の直轄領になるのは翌1799年で、まだ松前藩の統治下であるなかでの決断は、「蝦夷地道路開削の嚆矢(こうし)」と讃えられています。翌年にはシャマニ・サルル両山道が幕府によって開削され、未踏の日高山脈南端に千島列島に通じる道ができるのです。

|

続いて一行が向かったのは、目黒西側の旧国道。浜に降りて、前方の桃のような大岩の向こうまで進みます。

|

この岩は先ほども紹介したホルンフェルスと呼ばれる変成岩の一種。変成岩とは、もともと砂岩や泥岩などの堆積岩だったものが、強い圧力や熱でまったく違う組成の岩石に「変成」してしまったもので、ホルンフェルスはドイツ語で「固い岩石」という意味。

|

雨にぬれて黒光りしているためか、なにやら火星にでも降り立ったような感覚で、なかなか迫力ありました。よく見てみると、堆積岩の痕跡である縞模様があり、ハンマーでたたいてみると、なるほどその名のとおり固い石であることが分かります。

|

そんな重畳たる岩様ですが、可愛らしい花も岩間にいろいろ咲いていました。

|

まずは、エゾカワラナデシコ。黒い岩肌に光るピンクのコントラストがとても印象的でした。

|

次に、ハマエンドウ。エンドウマメに似た形状ですが、食べることはできないらしい。

|

さらに、ミヤマトウキ。ミヤマ(深山)の名のとおり高山植物ですが、やっぱり寒いんでしょうネ。こんな浜辺にも咲いています。その他、いろいろ観察していると、塾生のKさんが島田先生に「これ何でしょう?」。

|

真中がくぼんだちょっと変わった石。「多分、甌穴(ポットホール)でしょう。」と島田先生。小さな礫がこの上で海水などで回り次第に削られくぼんでいったらしい。

|

また、ホルンフェルスのあちらこちらには、こんな丸い斑点が…。これはノジュール(石灰質団球)と呼ばれるもので動物化石を核として石灰分が析出したもの。ただし、ホルンフェルスは熱変成を受けているので、化石を見つけることはできないそうです。

|

戻りがけの砂浜には、瑠璃色の花と葉肌が美しいハマベンケイソウも咲いていました。

この後、一行は北海道のお土産の定番であるアノお菓子の宣伝にも使われた、ある場所へ移動。さて、そこはどこでしょうか?答えは明日のこのブログで。ヒントは「ハート」です。(タク)

2012年07月13日

様似中学校1年生アポイ登山 ビジターセンター映像撮影

7月11日(水)様似中学校1年生「アポイ登山」に同行してきました。

来年リニューアルする、ビジターセンターの映像素材撮影のためです。

入山式

諸注意を聞いている姿。

様似中学生らしく元気に登りましょう!

歌を歌いながら、クマもびっくり寄ってこない、元気な様中生です。

ビジターセンター映像撮影

私のタジロタジロの「かんらん岩の解説」を元気な様中生に盛り上げてもらって、

どうにかこうにか、撮影完了。

女子隊

ペースがゆっくりの子に合わせて、みんなで登りました。

ただ山に登るだけでなく、花を見ながら。

アポイの固有種「エゾコウゾリナ」

登山事前研修会でT学芸員の話にあった、アポイにしかない花であることを思い出しながら登りました。

皆さんちゃんと覚えてました。

野外で見るとより貴重さに気付きます。

下の写真は、キンロバイ。

アポイにしかいない蝶々「ヒメチャマダラセセリ」は、この葉と葉の間に卵をうみます。

山頂には、全員が登頂しました!

下の写真、昼食の一コマ。

幼稚園・小学校から何回も行っている「アポイ登山」

普段の中学校の姿とは、違う一面が見えます。

新しい発見は、あったかな?

(ジオミ)

2012年07月11日

東京からお越しのジオツアーご一行をお出迎え②

はるばる東京からお出でいただいた、早稲田大学生涯学習「パミス会」の一行26名…。アポイ山荘に一泊した翌日の昨日は、十勝に向かう道すがら、アポイ岳ジオパークのジオサイトを見学したいとのことで、ワタクシとジオミが引き続きご案内…。

|

ビジターセンターをお見せした後、まずは冬島の穴岩へ。「冬島」の地名は、この穴(プユ)岩(シュマ)に由来します。ホルンフェルスという変成岩でできている大岩で、ここから幌満までの約7㎞を日高耶馬渓と呼んでいるのは、みなさんご承知のとおり。

|

この写真では分かりにくいのですが、この岩の上にはたくさんの礫があり、もしかするとこの面は海成段丘?との話題からこの裏側に行ってみると…。

|

昆布がびっしりと…。冬島では7月5日から昆布採りがスタート。段丘の話もさることながら、昆布の話題でも盛り上がりました。

|

次に行ったのは大正トンネル付近の片岩や花こう閃緑岩などの露頭。やっぱりここでも黒い絨毯がびっしりと…。

|

昨年は不漁だったので、ぜひとも今年は良い漁になればいいですね。さて、予定の時間を大分オーバーしてしまったため、そそくさと最後の巡検場所・東邦オリビンへ…。

|

いつものように横見所長にかんらん岩の利用方法などについて解説してもらいました。

駆け足での様似滞在でしたが、パミス会の皆様はとても好奇心旺盛で、たくさんの質問も頂戴しました。知的好奇心をくすぐる解説や案内が重要であることをあらためて実感したツアー同行でした。次は頼むゾ、ジオミ!(タク)

2012年07月09日

東京からお越しのジオツアーご一行をお出迎え...

1週間のご無沙汰、申し訳ありません。更新頻度が日ごと落ちている今日この頃。ご愛読いただいている皆様、何とか盛り返しますので、どうぞ愛想付かずに今後もお付き合いのほどよろしくお願いします。

さて、今日は、はるばる東京よりアポイ岳ジオパークにお立ち寄りいただいた御一行をご案内させていただきました。

|

一行は、早稲田大学の生涯学習講座「パミス会」のみなさま。中部北海道巡検と銘打ち、千歳~様似~襟裳~糠平~層雲峡~旭川~天人峡~旭岳~神居古潭~滝川~千歳と、4日間かけてぐるっと1周するジオツアーです。

|

一行を案内しているのは、同講座講師の町田洋先生(東京都立大学名誉教授)。実は町田先生は、日本のジオパークを審査する日本ジオパーク委員会(JGC)の副委員長でもあるのです。ワタクシ、かなり緊張したためシドロモドロの解説でしたが、先生はじめ参加のみなさまは温かい目で見守ってくれて助かりました。

また、一行には去年東京からのジオツアーで様似町を訪れていただいた二人のご婦人(HさんとSさん)も加わっていて、久闊を交わすことができました。リピートしてくれるのは、本当にうれしいかぎりです。

今日は、夕方遅くの様似入りとなったため、エンルムとかんらん岩広場だけの案内となりましたが、明朝はビジターセンターや耶馬渓などをご案内してお別れする予定です。

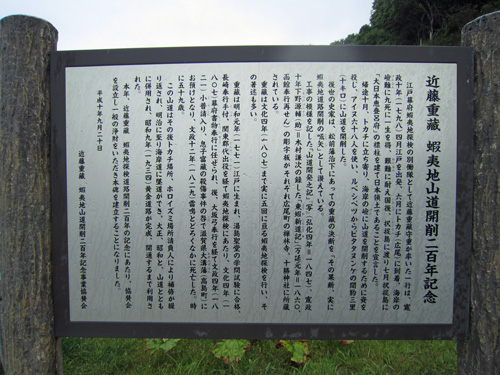

|

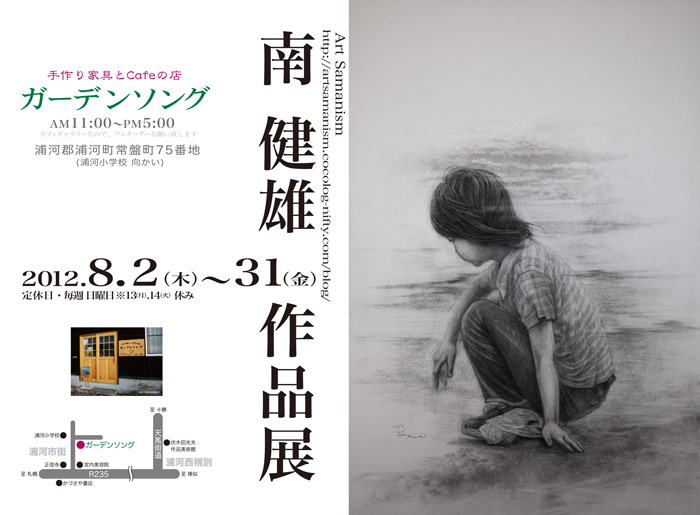

ところで、わがまちのアーティスト・南健雄さんの作品展が、浦河町のCafe・ガーデンソングで開かれるとのこと。ぜひとも、足をお運びください。ただし、カフェですのでワンオーダーをよろしくお願いします。南さんは様似の一大イベント・アポイの火まつりのポスターも毎年製作いただいているのですが、その火まつりもあと1カ月を切りました。近く当HPでもイベント情報でアップしますので、ご確認を…。(タク)