ブログ

2011年11月21日

日高開発の父 西忠義を訪ねて

突然ですが、だんだん形になってきましたね、浦河赤十字病院。この辺りではほとんど見ることのないビルクレーンですが、完成後は何階建てになるんでしょうかね?

|

そんな建設真っ只中の乳呑みヶ原を後に、昨日向かった先は浦河文化会館。この日は「浦河開発の父 西忠義を訪ねる」と題して行われた浦河地域学講座に町外者ながらおじゃましてきたのです。先週、浦河町郷土博物館のYさんに参加できるか確認すると、「ど~ぞ、ど~ぞ。」と二つ返事でOKいただき、様似から参上した次第。

さて、文化会館から町のマイクロバスで向かった先は、ファミリースポーツセンター近くの浦河港を一望できる丘の上。

|

デンと構える石碑には、「西忠義翁碑」の文字。西忠義(「にし・ちゅうぎ」と音読みで通称されますが、「ただよし」です。)は、明治35年に浦河支庁長(現:日高振興局長)に着任し、日高実業協会を創立するなど、開拓期の日高、とくに浦河の経済の礎を築いた人物です。

この西さんは、明治42年に転任となるのですが、その功績を偲んだ地元民によって昭和7年に浦河神社横に「西霊社」が造営され、それが翌8年には「西神社」に改称されて、生きながら神様になっちゃった人なのです。

この石碑は、昭和27年の十勝沖地震で損壊した西神社の代わりに建てられたもの。肝心の西神社はというと、現在は西舎にある「西舎神社」として遷座されています。

|

これがその西舎神社。なかなかのたたずまいです。

|

ただ、社殿は少々傷みが目につきました。

|

でも、イチョウの葉の黄色いじゅうたんがイイ感じでしたヨ。さて、浦河市街の丘の上にあった西神社がなぜ、遠く離れて西舎神社になったかというと、その理由はこれです。

|

西舎の奥に広大な敷地を有する、JRA日高育成牧場。その敷地内にひっそりとたたずむのは、メモリアルホールを名づけられた旧日高種畜牧場事務所。

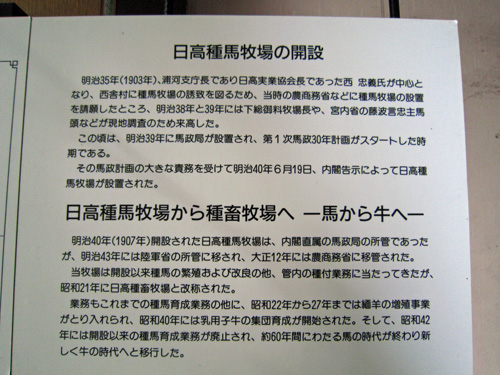

西忠義は、日高の産業や教育の振興に大きな足跡を残しましたが、その功績の最大のものが明治40年の日高種馬牧場の誘致でした。

|

軍馬改良のための国有牧場設置を画策していた政府に働きかけ、見事その誘致に成功。当時、ろくに道がなかった静内以東の日高沿岸の道路整備を進め、特に渡船に頼っていた染退(シベチャリ)川(現:静内川)に明治39年橋を架けたのは、まさにこの種馬牧場を浦河西舎に誘致するためだったそうです。

|

そんな西舎にゆかりある人物であったことが、西舎神社遷座の理由だったとのこと。

さて、バス一行が最後に向かったのは、西舎とは浦河市街を挟んで反対の荻伏地区。ここにある浦河役場荻伏支所前に立つ三つの銅像。

|

向かって右から、西舎を経て荻伏に開拓の鍬を入れた神戸のキリスト教徒開拓団・赤心社の社長の鈴木清。左が同社副社長で、移民団指導者の沢茂吉(しげよし)。そして、中央が西忠義です。

|

わずか8年間の在任で多くの功績を残した西忠義は、西霊社建立2年後の昭和9年に永眠します。ところで、この胸像の背後には、赤心社開拓団の心のよりどころであった元浦河教会がありますが…。

|

この教会の名前は「元浦河」、そして荻伏を流れる川も「元浦川」。ともに浦河発祥の名が付いているのは、この辺りに江戸幕府の「浦川会所」があったことに由来するそうです。あ~そうだったのかぁ。

今日最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。今回は自戒を込めて、「長すぎじゃ!」(タク)